चक्रवात और इसके प्रकार? (Cyclone, And it's type)

चक्रवात एक निम्न दाब युक्त मौसमी तंत्र है जिसके चारों तरफ समदाब रेखाएं घिरी होती हैं जिनको पार करते हुए पवने उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ वक्रिय पथ पर बढ़ते हुए अभिसरण करती हैं।

उत्तर गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा घड़ी की सूई के दिशा के अनुकूल होती है।

चक्रवात दो प्रकार के होते हैं।

1. समशीतोष्ण/ तरंग/ कटिबंधीय

2. उष्णकटिबंधीय चक्रवात

1. सम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात

इस सिद्धांत के आधार पर समशीतोष्ण चक्र बातों को निम्नलिखित अवस्था में समझा जा सकता है।

स्थैतिक वाताग्र-

चक्रवात निर्माण की सशर्त वाताग्र है।

शैशव अवस्था-

शीत ऋतु में ध्रुवीय इलाकों से आने वाली शीत पवनें अत्यधिक सक्रिय होकर आगे बढ़ती हैं तथा गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश करना प्रारंभ करती हैं तथा गर्म वायु राशि को उक्षेपित करने का प्रयास करती हैं एवं केंद्र में निम्न दाब के निर्माण की स्थिति प्रारंभ हो जाती है।

|

| शैशव अवस्था |

अपरिपक्व अवस्था-

पवनों की सक्रियता धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है और शीत पवनें अधिक से अधिक क्षेत्र पर फैल रही हैं तथा गर्म वायु राशि के क्षेत्र को संपीडित करती हैं तथा ऊपर की तरफ उठते हुए ध्रुवों की तरफ गतिशील होती हैं तथा इस प्रकार केंद्र में निम्न दाब और अधिक मजबूत होता है तथा चक्रवात सशक्त होता है।

परिपक्व अवस्था-

शीत हवाओं की आक्रामकता निरंतर बढ़ती जा रही है तथा उष्ण पवनों की संपीडित करती हुई उन्हें उत्थित कर रही हैं अतः इनका क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है केंद्र में निम्न दाब अधिक सशक्त होने के कारण हवाओं का अभिसरण भी तीव्रता के साथ होता है।

अधिविष्ट अवस्था-

सतह पर स्थित वायु राशि पूर्णरूपेण फैल जाती है तथा उसने वायु राशि को सतह से पूर्णतः उच्छेपित कर केंद्र में लटकने को विवश कर देती है जहां ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर उठकर संघनन कर कपासी वर्षी मेघों का निर्माण करती है तथा चक्रवात ओं के केंद्र में तड़ित झंझा के साथ मूसलाधार वर्षा करती है।

वाताग्र क्षय-

इसे अंतिम अवस्था चक्रवात या क्षरण भी कहते हैं तीव्र वर्षा के उपरांत उष्ण पवने ध्रुवों की तरफ अग्रसर होती है तथा ठंडी पवनो से इनका संपर्क टूट जाता है तथा अभिसरण की बजाय अपसरण की प्रक्रिया देखी जाती है जिसे चक्रवात की मृत्यु की कहते हैं।

2. उष्णकटिबंधीय चक्रवात-

उष्णकटिबंधीय महासागरों पर ग्रीष्म ऋतु के अंत में तापमान 27 सेंटीग्रेड तक पहुंचते ही निम्न दाब का क्षेत्र तैयार होता है जिसे गर्त भी कहते हैं। तथा इस गर्त के चारों तरफ हवाओं का अभिसरण प्रारंभ होता है जिससे छोटे भवरों का निर्माण होता है जो प्रारंभिक रूप से अत्यंत कमजोर होते हैं धीरे-धीरे यह निम्न दाब मजबूत स्थिति में पहुंचता है तथा हवाओं का अभिसरण भी तीव्रता के साथ होता है।

कपासी वर्षक तथा कपासी मेघ का निर्माण होते हुए तरित झंझा के साथ मूसलाधार वर्षा होती है इस क्षेत्र में हवाओं की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। विध्वंस कारी परिदृश्य उत्पन्न होता है जिसे हम चाक्षु दीवार कहते हैं इस दीवार में कपासी वर्षक मेघों के द्वारा संघनन की गुप्त ऊष्मा के कारण पुनः उष्मन होता है तथा निम्न दाब निरंतर सशक्त होता रहता है।

उस्मान के कारण हवाएं लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उठकर कपासी मेघ ओं का निर्माण करती हैं तथा मूसलाधार वर्षा भी होती है परंतु विध्वंस तुलनात्मक रूप से कम होता है परंतु संघनन की गुप्त ऊष्मा यहां भी मुक्त होगी।

वाह्य वलय में हवाओं की गत गरीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है जिसमें बरसाना के बराबर होती है तथा विध्वंस भी नहीं होता है।

वृत्ताकार क्षेत्र-

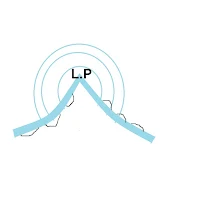

इस क्षेत्र में चक्षु दीवार से उठने वाली संवहनीय धाराएं ठंडी होकर अवतरित होकर सतह पर उच्च दाब का निर्माण करती है तथा यहां से पवने पुनः निम्न दाब की तरफ अभीसरित होती हैं इस क्षेत्र में प्रति चक्रवाती दशा का निर्माण होता है जिसमें मौसम सुहावना होता है क्योंकि मेघ रहित आकाश में हल्की मंद हवाएं तथा हल्की धूप दिखाई देती है।

चक्षु (Eye)- यह क्षेत्र बिल्कुल शांत रहता है तथा मौसम परिवर्तन नहीं होता तथा सूर्य बिल्कुल ऊपर दिखाई देता है।

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें